累進課税は、収入の多い人や遺産の多い人ほどより高い割合の税金が課されるシステムですが、適切な節税対策をとることで大幅に税額を軽減することができます。そのためには、累進課税の計算方法を知っておくことも重要となります。累進課税対象の税金である「所得税」「相続税」「贈与税」について、それぞれの計算方法をまとめます。

所得税の累進課税率

所得税は個人の所得に対して課税される税金ですが、収入のすべてに課税されるのではなく、収入から必要経費を差し引き、そこからさらに所得控除を差し引いた残りの額に所定の税率を適用して税額が決定されます。詳細は別記事にまとめていますので、お時間があればそちらからご確認ください。

所得税の計算方法

所得税は以下の計算方法で算出されます。

① 収入-必要経費=所得

② 所得-所得控除=課税所得金額

③ 課税所得金額×課税所得金額に応じた税率(※下図参照)-控除額=基準所得税額

④ 基準所得税額×2.1%=復興特別所得税(平成25年から25年間課税)

③+④=所得税額

所得税の計算例

計算例)

総収入から必要経費や各種所得控除を差し引いた

課税所得金額が500万円の場合

500万円×所得税率20%-控除額427,500円=基準所得税額572,500円・・・①

基準所得税額572,500円×2.1%=復興特別所得税12,023円・・・②

所得税額と復興特別所得税を合算①+②=584,523円

分離課税所得

基本的には1年間のすべての所得を合計して課税対象とする「総合課税方式」で税額計算をしますが、所得によっては「分離課税方式」となります。退職所得・山林所得・譲渡所得については他の所得と区別して税率を適用することとなります。この分離課税の対象である所得を総合課税に含めて計算してしまうと、税金を納め過ぎてしまうことになります。計算式を知ることは重要ですよね。

相続税の累進課税率

相続税は遺産の額が多いほど税率が高くなります。相続税を累進課税でかけなければ大金持ちの子どもは生まれながらにして大金持ちであり、その一部を税金で納めることで社会に還元し、格差を是正する狙いがあります。計算式をまとめると以下のようになります。

相続税の計算方法

①相続額-(債務や葬式費用等の控除)

② ①-※基礎控除=課税標準基礎金額

※基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)課税標準基礎金額×課税標準基礎金額に応じた税率(下図参照)-控除額

③相続税額÷法定相続人の人数=1人当たりの相続税額

相続人によっては、税額軽減措置が適用されたり、未成年者控除等の税額控除が受けられます。実際の納付額は各人の相続税額から控除を差し引いた額となります。

相続税の計算例

計算例) 遺産5,000万円で相続人が子ども2人の場合 ※債務や葬式費用等の控除なし相続税の基礎控除を差し引く

5,000万円-3000万円+(600万円×2)=800万円

800万円×1/2=400万円(法定相続分で取得したとして計算)

各人の相続税を計算する

400万円×10%=40万円・・・子1人あたりの相続税額

贈与税の累進課税率

贈与税は、財産を贈った人(贈与者)ではなく、もらった人(受贈者)にかかる税金です。その計算方法は、1月から12月日までに贈与を受けた金額を合計しますが、受贈者にかかる税金のため、贈与者ごとの集計ではなく、受贈者がもらった額を合計し計算します。そして、生命保険金の満期金等の「みなし贈与財産」があれば合算します。祝い金等は非課税となるため、合算したものから差し引くことができます。さらに贈与税には、年間110万円までの基礎控除が認められています。したがって、この基礎控除額の範囲内であれば贈与税はかからないことになります。基礎控除まで差し引いた額を贈与税率速算表のとおりに計算すると贈与税額が算出されます。所得税や相続税と異なるのは、贈与を直系尊属と一般に分けて計算される点です。まとめると以下のような計算式になります。

贈与税の計算方法

①贈与財産+みなし贈与財産-非課税財産-基礎控除110万円=贈与税の課税価格

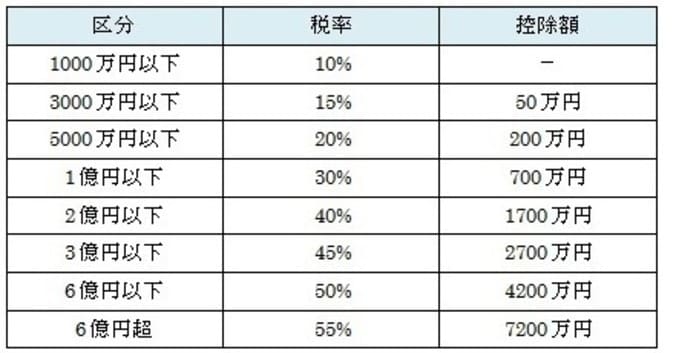

②(課税価格×税率)-控除額=贈与税の納付税額 ※下図参照

贈与税の計算例

計算例) 1年間で父(直系尊属)から900万円 その他(一般)から100万円 合計1,000万円を贈与された場合 ※非課税財産なし贈与金額から基礎控除を差し引く

(900万円+100万円)-110万円=890万円

それぞれの税率で計算

父からの贈与

(890万円×30%—90万円)×900/1,000=186万円

その他からの贈与

(890万円×40%-125万円)×100/1,000=23.1万円

186万円+23.1万円=209.1万円・・・贈与税支払額

贈与税は年間110万円までは税金はかからないため、計画的な贈与は節税につながります。

まとめ

・累進課税制度とは所得や遺産の額が増えるほど税額が高くなる制度

・累進課税対象となる税金の計算方法は異なる

・計算式を知ることは節税を考える上で重要な知識となる

所得税・相続税・贈与税を減らす方法は、個々の事情によって異なるため、税理士に相談することも重要です。税金について勉強していくことは自分の生活を豊かにすることに繋がります。所得が増えると税金も高くなります。しかし手元に残るお金は増えます。手元に残るお金を増やすために家庭は二の次で働くのか、手元にお金は増えないがそこそこの税金を納めて家庭第一で出世は気にせずに働くのか。どちらも自分自身が選んだものが正解だと思います。できれば所得を増やし節税もおこなって家庭も仕事も充実させたいものですよね。そうは言うものの、収入には税金がかかっても、家族との時間には税金はかかりません。私の答えは、家族との時間を増やしていきたいと思います。

コメント